明月歷史小故事1 “膠南海化”——海藻產業的“搖籃”

樹有根,水有源,業有基。青島明月海藻集團有限公司的前身——膠南縣海洋化工廠,在20 世紀 60 年代國家部署重要戰略任務的特殊時代背景下應運而生(科技溯源至1950年曾呈奎院士創辦的青島海洋生物研究室)。

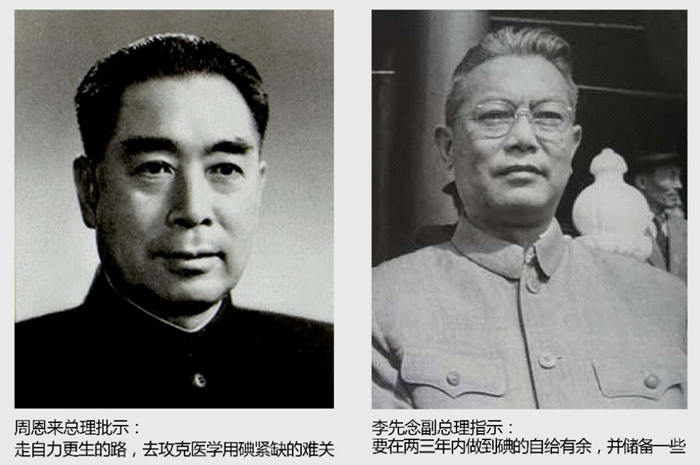

上世紀 60 年代 ,是一個嚴重缺碘的年代。碘是國家的重要戰略物資,對于國計民生有著舉足輕重的作用。新中國成立后,我國所需要的碘基本依賴進口。隨著“冷戰”的加劇,西方國家對我國實行經濟封鎖,并采取“禁運”政策中斷了我國碘的來源。為了打破“封鎖”,從根本上改變我國缺碘的嚴峻形勢,周恩來總理作出重要批示:“走自力更生的道路,去攻克醫學用碘緊缺的難關。”李先念副總理指示:“要在兩三年內做到碘的自給有余,并儲備一些。”

根據中央領導的指示要求,國家計委召集有關部門專門研究制定了海帶制碘的發展規劃,由此促成了海帶提碘工藝和產業的歷史性突破和發展。

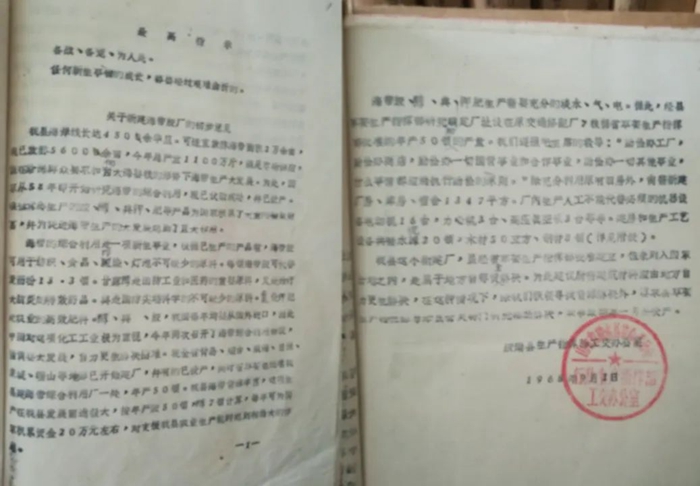

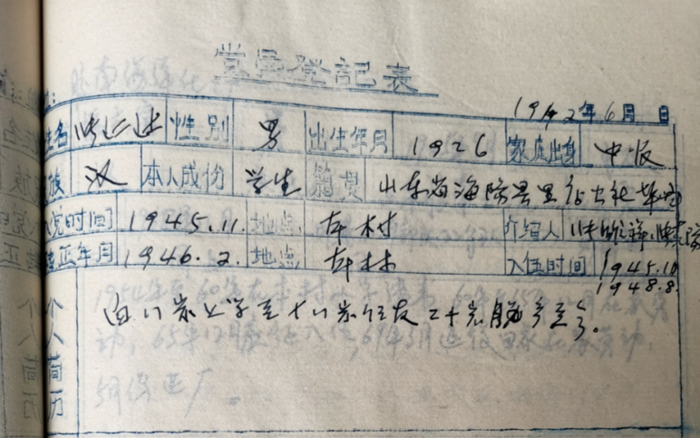

1968 年 8 月,作為一項重要的國家戰略任務,在中央的扶持下,在山東省委、省政府和昌濰地委、行署的支持下,膠南縣海洋化工廠開始籌建,廠址選定膠南縣駐地王戈莊,首任廠長張仁仕。建廠的規劃藍圖,是建立以海帶制碘為主的綜合性海藻加工企業。建廠的原旨,在于提取“碘”,防治當時頻發的碘缺乏病,俗稱“大脖子病”,最初的設計能力為年產碘 1 噸。

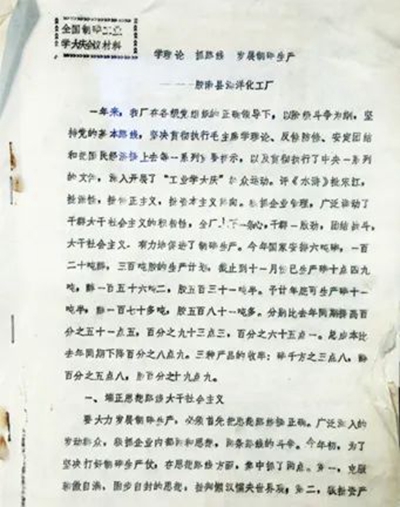

膠南縣海洋化工廠的創建,不僅成為全國最早的海藻加工企業之一,成為世界上較早利用海帶同時提取碘、褐藻膠、甘露醇的生產企業,而且開創了獨具民族產業特色的海藻行業,產生了中國海洋經濟產業的新分支。籌建過程中,全廠干部職工高舉“自力更生,艱苦奮斗”的旗幟,苦干實干,夜以繼日,形成了勇于奮斗,為國爭光的“海化精神”。1969 年 7 月,膠南海洋化工廠建成投產,主要生產碘、褐藻膠、甘露醇三種產品。

1969 年 10 月,國務院 10 部委聯合召開“全國制碘規劃會議”(史稱“1025 會議”),提出“以碘為主”的指導方針,有力地促進了沿海地區海帶制碘業的發展。

膠南縣海洋化工廠抓住時機,乘勢而上,積極推進科研和生產“兩條腿走路”,至 1974 年,碘產量占全國總產量的 10%,成為全國最大的制碘企業。1974 年,全國制碘工業工作會議在膠南縣召開,化工部副部長孫曉峰主持會議,與會人員參觀膠南縣海洋化工廠成為會議的主要議程之一。1977 年 6 月 2 日,國務院副總理孫健來膠南縣考察工作時,專門視察了膠南縣海洋化工廠,對該廠的首創精神給予了很高的評價,并對今后的發展提出了指導意見。

膠南縣海洋化工廠老廠房

1978 年 12 月,黨的十一屆三中全會勝利召開,實現了工作重點的偉大轉移,中國進入了改革開放和社會主義現代化建設的新時期。1979 年 1 月,膠南縣劃歸青島市,為工業尤其是海洋工業的發展帶來了更加有利的條件。在這個大背景下,膠南縣海洋化工廠在“對內搞活,對外開放”方針的指引下,使主要產品的產量和產值都獲得突破性發展。膠南縣海洋化工廠被人們親切地稱為“海化”,并成為膠南工業的一個象征、成為膠南人民的一種驕傲。

掃一掃,輕松關注海藻商城,您可在此選購海洋功能食品、海藻健康食品、海洋化妝品、海洋生態農產品等源自大海的天然產品,享受來自純凈海洋的健康饋贈。

掃一掃,輕松關注海藻商城,您可在此選購海洋功能食品、海藻健康食品、海洋化妝品、海洋生態農產品等源自大海的天然產品,享受來自純凈海洋的健康饋贈。

掃一掃,輕松關注明月海藻集團官方微信,了解明月海藻集團更多資訊,共同開啟海洋健康生活新方式。

掃一掃,輕松關注明月海藻集團官方微信,了解明月海藻集團更多資訊,共同開啟海洋健康生活新方式。